'분류 전체보기'에 해당되는 글 172건

- 2012.10.28 엘리베이터 안에서의 도덕적이고 미적인 명상/심보선

- 2012.10.15 Torre David

- 2012.10.12 밥이 쓰다 / 정끝별

- 2012.10.09 [작가 188인 '6.9 작가선언' 전문] 이것은 사람의 말

- 2012.10.05 김연수 / 날마다 읽고 쓴다는 것

- 2012.09.16 빈 라덴, 오바마, 뉴스룸

- 2012.08.27 칼럼리스트 듀나의 '유시민 커피 논란을 예언한 영화' 중에서

- 2012.08.05 Rabbit Hole (2010)

- 2012.07.31 Medianeras (2011)

- 2012.07.28 Margin Call (2011)

엘리베이터 안에서의 도덕적이고 미적인 명상/심보선

엘리베이터 안에서의 도덕적이고 미적인 명상/심보선

내 육체 속에서는 무언가 가끔씩 덜그럭거리는데

그것은 가끔씩 덜그럭거리는 무언가가 내 육체 속에 있음을 상기시킨다

욕조 속에 몸을 담그고 장모님이 한국에서 보내온 황지우의 시집을 읽었다

시집 속지에는 '모국어를 그리워하고있을 시인 사위에게'라고 씌어 있었다

(장모님이 나를 꽤나 진지한 태도의 시인으로 오해하는 것이 사실은 부담스럽다)

문득 무중력 상태에서 시를 읽는 기분이 어떨까, 궁금해져

욕조 물속에 시집을 넣고 한 장 한 장 넘겨보았다

그렇게 스무드할 수 없었다

어떤 시구들은 뽀골뽀골 물거품으로 올라와 수면 위에서 지독한 냄새를 터뜨리기도 했다

욕조에서 나와 목욕 가운을 걸치며 나는 생각했다

정말 이 안에 아무것도 안 입어도 되는 것일까?

도덕적으로 그리고 미적으로 그래도 되는 것일까? 그러나

현 자본주의의 존재는 정당화될 수 있는가?

라는 질문에 대한 답을 나는 오랫동안 미루어왔다 아니, 사실은

그런 질문을 애초에 던지기라도 한 것인가?

머리를 드라이어로 말리고 있는데

사회운동가인 맥에게서 전화가 왔다

그는 마찬가지로 사회운동가인 애인 레슬러 집에서 동거 중이다

오늘 밤에 자기네 집에서 식사나 같이 하자는 것이었다

(그가 나를 한국에서 온 좌파 급진주의자로 오해하는 것이 사실은 부담스럽다)

네 시인데 방 안은 벌써 어둑어둑해지고 있었다

주관적 조건과 객관적 조건이 맞아떨어질 때, 혁명이 일어나듯이

블라인드의 각도를 태양 빛의 입사각에 정확하게 맞출 때

이 방은 제일 밝다, 그러나 그런 일은

나 같이 게으른 인간에게는 거의 일어나지 않는다

대학 다닐 때, 데모 한번 한 적 없는 아내는 의외로 나의 좌파 친구들과 잘 어울린다

심지어는 오늘 또 다른 사회운동가 아라파트도 오는 거냐고 묻기까지 했다

(그러고 보니 아내는 지난 대선 때 민중 후보를 찍었다)

지난번 우리 집에서 「위 섈 오버컴」을 다 함께 합창할 때도

아내는 옆에서 녹차를 따르며 잠자코 웃기만 했다

아내는 그러나 이혼을 의식화시키는 결혼이라는 제도 속에서

그럴듯한 열매 한번 못 맺는 나쁜 품종의 식물, 나를 가꾸며 삼 년 동안 잘 버텨왔다

문득 고마운 마음이 들어 컴퓨터 앞에 앉아 있는 아내에게 다가가 목욕 가운을 활짝 펼쳐 보이고 싶었으나

나는 그런 짓이 도덕적으로나 미적으로나 용납이 될 수 있을지 확신이 서지 않았다

의자에서 일어나 블라인드의 각도를 고치며 아내는 투덜거렸다

더 밟은 곳으로 이사 가고 싶어

하지만 집세를 생각해야 할 것 아냐, 그리고 당신, 내가 한 질문에 먼저 대답이나 하란 말이야!

그러나 내가 어떤 질문을 아내에게 한 것인가? 질문을 과연 하기나 한 것인가?

를 난 기억할 수 없었다, 기억하려 애쓰는 동안

태양 빛이 블라인드의 각도를 심각한 수준 이상으로 초월하였으므로

방은 속수무책 어두워져갔고 이내 모든 것이 암흑속에 잠겨버렸다

암흑 속에서 무언가 가끔씩 덜그럭거리는 소리가 들렸는데

그것은 가끔씩 덜그럭거리는 무언가가 암흑 속에서 움직이고 있음을 상기시켰다

내가 깨어난 것은 놀랍게도 깜박이는 불이

2 → 1로 진행 중인 엘리베이터 안이었다

레슬리 집에 와인이라도 한 병 사가야 되는 것 아니냐, 도대체

무슨 생각에 그리 깊이 빠져 있는 것이냐고 묻는 옆의 아내가 오늘따라 무척 예뻐보였다, 그때

엘리베이터 문이 목욕 가운 펼쳐지듯 활짝 열려, 또 다른 세계로 통하는 길을

밥이 쓰다 / 정끝별

‘밥이 쓰다’ - 정끝별(1964∼ )

파나마 A형 독감에 걸려 먹는 밥이 쓰다

변해가는 애인을 생각하며 먹는 밥이 쓰고

늘어나는 빚 걱정을 하며 먹는 밥이 쓰다

밥이 쓰다

달아도 시원찮을 이 나이에 벌써

밥이 쓰다

돈을 쓰고 머리를 쓰고 손을 쓰고 말을 쓰고 수를 쓰고 몸을 쓰고 힘을 쓰고 억지를 쓰고 색을 쓰고 글을 쓰고 안경을 쓰고 모자를 쓰고 약을 쓰고 관을 쓰고 쓰고 싶어 별루무 짓을 다 쓰고 쓰다

쓰는 것에 지쳐 밥이 먼저 쓰다

오랜 강사 생활을 접고 뉴질랜드로 날아가 버린 선배의 안부를 묻다 먹는 밥이 쓰고

결혼도 잊고 죽어라 글만 쓰다 폐암으로 죽은 젊은 문학평론가를 생각하며 먹는 밥이 쓰다

찌개그릇에 고개를 떨구며 혼자 먹는 밥이 쓰다

쓴 밥을 몸에 좋은 약이라 생각하며

꼭꼭 씹어 삼키는 밥이 쓰다

밥이 쓰다

세상을 덜 쓰면서 살라고,

떼꿍한 눈이 머리를 쓰다듬는 저녁

목메인 밥을 쓴다

[작가 188인 '6.9 작가선언' 전문] 이것은 사람의 말

작가들이 모여 말한다.

우리의 이념은 사람이고 우리의 배후는 문학이며 우리의 무기는 문장이다.

우리는 다만 견딜 수 없어서 모였다.

모든 눈물은 똑같이 진하고 모든 피는 똑같이 붉고 모든 목숨은 똑같이 존엄한 것이다. 그러나 권력자와 그 하수인들은 극소수 특권층의 이익을 위해 절대 다수 국민의 눈물과 피와 목숨을 기꺼이 제물로 바치려 한다. 우리는 지금 대한민국 국민이라는 사실이 수치스럽고 고통스럽다. 본래 문학은 한계를 알지 못한다. 상대적 자유가 아니라 절대적 자유를 꿈꾼다. 어떤 사회 체제 안에서도 그 가두리를 답답해하면서 탈주와 월경을 꿈꾸는 것이 문학이다. 그러나 문학 본연의 정신을 되새기는 것이 차라리 사치가 되어버린 시대를 우리는 살아가고 있다. 우리는 다급한 마음으로 1987년 6월을 떠올린다.

박종철의 죽음이 앞에 있었고 이한열의 죽음이 뒤에 있었다. 그 죽음들의 대가로 민주주의를 쟁취했고 힘겹게 그것을 가꿔왔다. 우리에게는 이 모든 것을 기억해야 할 의무가 있다. 아니다. 우리에게는 이 모든 것을 망각할 권리가 없다. 이명박 정권 1년 만에 대한민국은 1987년 이전으로 후퇴해버렸기 때문이다. 그래서 각자가 하나의 정부인 작가들이 이 자리에 모였다. 조직도, 집행부도, 정강도 없다.

우리는 특정한 이념에 기대어 발언하지 않는다. 이명박 정부가 아무런 이념도 갖고 있지 않기 때문이다. 그들이 내세운 '중도실용주의'라는 가짜 이념은 집권 1년도 못 돼 폐기해야 할 대상이 되어버렸다. 우리는 도처에서 헌법 위에 군림하는 독재의 얼굴을 본다.

용산 철거민들의 생존권을 짓밟는 와중에 여섯 명의 무고한 목숨을 앗아가고도 이명박 정부는 끝내 사죄하지 않았다. 미국산 쇠고기 수입을 강행하여 국민적 저항에 직면했지만 저들이 행한 일은 위선적인 사과와 광범위한 탄압이었다. 수단과 방법을 가리지 않고 언론 장악을 기도했고 도심 광장과 사이버 광장에 차벽을 치고 철조망을 세웠다.

한국문화예술위원회, 한국예술종합학교 사태는 이 정부가 시대착오적인 색깔론과 천박한 관료주의로 문화예술의 토대를 위협하고 있음을 극명하게 보여주었다. 전직 대통령을 겨냥한 사상 최악의 표적수사와 비열한 여론몰이는 그를 벼랑에서 투신하게 하였다. 민주주의의 가치는 매장되었다.

이 모든 일에 적극 가담한 정치검찰과 수구언론을 우리는 민주주의의 조종(弔鐘)을 울린 종지기들로 고발한다. 살아있는 권력에는 굴종하고 죽은 권력에는 군림하면서 영혼을 팔고 정의를 내던진 정치검찰들, 증오와 저주의 저널리즘으로 민주화의 역사를 모독하고 민주주의의 가치들을 조롱하는 수구언론에 우리는 분노한다.

우리가 저들과 같은 모국어를 사용하고 있다는 사실에 참혹해진다. 저들을 여전히 검찰과 언론이라고 불러야 하나. 곰팡이가 온 집을 뒤덮었다면 그것은 곰팡이가 슨 집이 아니라 집처럼 보이는 곰팡이일 뿐이다. 저 권력의 몸종들과 함께 민주주의의 일반 원리와 보편 가치를 무자비하게 짓밟으면서 달려온 이명박 정권 1년은 이토록 참담하다.

오늘날 대한민국의 권력자와 그 하수인들에게서 우리는 깊은 절망을 느낀다. 저들은 수치를 모르고 슬픔을 모른다. 수치와 슬픔을 아는 것이 사람이고, 사람됨이라는 가치에 헌신하는 것이 문학이다. 우리는 문학의 이름으로 이명박 정부를 규탄한다.

이곳은 아우슈비츠다. 민주주의의 아우슈비츠, 인권의 아우슈비츠, 상상력의 아우슈비츠. 이것은 과장인가? 그러나 문학은 한 사회의 가장 예민한 살갗이어서 가장 먼저 상처입고 가장 빨리 아파한다. 문학의 과장은 불길한 예언이자 다급한 신호일 수 있다.

아우슈비츠의 생존자 프리모 레비는 이렇게 적었다. "우리가 노예일지라도, 아무런 권리도 없을지라도, 갖은 수모를 겪고 죽을 것이 확실할지라도, 우리에게 한 가지 능력만은 남아 있다. 바로 그들에게 동의하지 않는 것이다."

과연 아무것도 남아 있지 않다면 그래야만 할 것이다. 그러나 우리에게는 아직 종이와 펜이 있다. 그러니 동의하지 않는 것에서 멈추지 않고 끝내 저항할 것이다. 민주주의의 정원을 갈아엎고 있는 눈먼 불도저를 향해, 머리도 영혼도 심장도 없는 권력자와 그 하수인들에게 저항할 것이다.

가장 뜨거운 한 줄의 문장으로, 가장 힘센 한 문장의 모국어로 말할 것이다. 사람의 말을, 사람만이 할 수 있고 사람이니까 해야 하며 사람인 한 멈출 수 없는 그 말을. 아름답고 정의로운 모든 문학의 마지막 말, 그 말을.

우리는 작가입니다.

우리는 각자의 말을 합니다.

우리는 각자의 글을 씁니다.

우리는 각자의 나라를 가졌습니다.

하지만 우리에겐 공통점이 있습니다.

우리가 쓰는 글의 바탕에 언제나 인간이 있다는 것입니다.

우리는 이념이 아니라 사람의 편에 섭니다.

우리는 모였습니다.

참혹한 오늘을 불러온 것도 우리이지만

참다운 내일을 만드는 이도 우리이기 때문입니다.

우리는 정권의 야만에 분노합니다.

사람의 설 자리가 사라진 현실에 분노합니다.

우리는 보고 싶습니다.

이견을 두려워하지 않고 국민과 소통할 줄 아는 정치가의 얼굴을.

우리는 듣고 싶습니다.

아첨과 왜곡의 목소리가 아니라 공정하고 진실된 언론의 발언을.

우리는 느끼고 싶습니다.

이 땅의 주인은 국민이며 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 확신과 자부를.

우리는 되찾고 싶습니다.

본래 우리 것인 광장과 집과 대지, 스스로 흘러 생명일 수 있는 강물을.

우리는 꿈꾸고 싶습니다.

그 어떤 권력에 의해서도 사람이 죽어나가지 않는 사회,

양심과 이성이 죄가 되지 않는 세상,

자유와 평등은 원래 사람의 것이라 믿고 자라날 수 있는 아이들의 미래를.

우리는 입을 엽니다.

이것은 사람의 말입니다.

'한줄선언' 참가자 명단

강경희 강성은 강 진 고나리 고명철 고봉준 고인환 고찬규 곽은영 구효서 권 온 권혁웅 권현형 권희철 김경인 김경주 김경후 김 근 김나영 김남극 김남혁 김대성 김명기 김미월 김미정 김민정 김사과 김사람 김사이 김 산 김선재 김성중 김소연 김 안 김양선 김애란 김 언 김연수 김요일 김윤환 김이강 김이은 김이정 김자흔 김재영 김정남 김정란(소설가) 김지녀 김지선 남상순 맹문재 명지현 문동만 문혜진 박대현 박민규(시인) 박 상 박상수 박성원 박수연 박슬기 박시하 박연준 박정석 박창범 박형서 복도훈 박형숙 박형준 박혜상 방현희 배영옥 백가흠 백지은 서성란 서안나 서영식 서영인 서효인 서희원 성기완 손세실리아 손홍규 송기영 송승환 송종원 신용목 신해욱 신형철 신혜진 심보선 안상학 양윤의 양진오 여태천 오창은 우대식 원종국 원종찬 유용주 유정이 유형진 유홍준 윤성희 윤예영 윤이형 윤지영 이경재 이기성 이기호 이덕규 이도연 이동욱 이만교 이문재 이민하 이선우 이성미 이성혁 이순원 이시영 이신조 이 안 이영광 이영주 이용임 이용헌 이은림 이장욱 이진희 이 찬(평론가) 이현승 이현우(로쟈) 이혜경 이혜미 임수현 임영봉 임지연 장무령 전도현 전성욱 전성태 전형철 정여울 정영효 정우영 정은경 정주아 정한아(시인) 정혜경 정홍수 조강석 조동범 조성면 조연정 조연호 조용숙 조원규 조 윤 조 정 조해진 조형래 조효원 주영중 진은영 차미령 채 은 천운영 천수호 최성각 최진영 최창근 하성란 하재연 한세정 한용국 한지혜 함기석 함돈균 해이수 허병식 허윤진 허 정 홍기돈 홍준희 황광수 황규관 황호덕 총188

김연수 / 날마다 읽고 쓴다는 것

인간은 파블로프의 개도 되지 못한다. 파블로프의 개는 어쨌든 종이 올리면 먹는다. 종이 울린다. 개는 먹는다. 하지만 인간은 그렇지 못하다. 설사 종이 울린대도 기분이 더러워지거나 생각이 꼬질해지면 도저히 한 입도 먹을 수 없다. 우린 개가 아니지 않은가? 물론 개가 아니다. 사실은 개보다 못한 것이다, 그건.

일단 재능이 없다는 생각이 들고 나면 더 이상 글을 쓰는 일이 지속되기 어렵다. 더구나 그게 소설이나 시라면 더욱 어렵다. 내가 아는 한, 그 어떤 작가나 시인도 개그 프로그램을 시청하듯이 글을 쓰지는 않는다. 소설 쓰는 일을 그만 둘까 하고 혼자 고민하던 이십대 후반에 내게 크게 위안이 됐던 건 "소설 쓴 지 삼십 년이 지났는데도 여전히 힘들다" 던 박완서 선생의 말씀이었다. 거기 차이가 있다면 힘들다 하더라도 결국 쓰는 사람이 있고, 못 쓰는 사람이 있다는 점이다. 스스로 재능이 없다고 생각하는 사람은 결국 쓰지 못한다. 쓰느냐, 쓰지 못하느냐. 그 비밀은 글을 쓰려고 책상에 앉았을 때 자기 자신에게 무슨 말을 하느냐에 달려 있다.

그러니까 나는 매일 소설을 쓰고 싶었다. 매일 소설을 써서 어제보다 조금 더 나은 오늘의 소설가가 될 수 있는지 따져보고 싶었다. 만약 그렇게만 된다면 소설이야 대단할지 안 대단할지 알 수 없지만, 적어도 내 인생만은 괜찮아질 것 같았다. 그때부터 매일 소설만을 썼다고는 말하지 못하겠지만, 매일 뭔가 쓰기는 썼다. 물론 어떻게 쓰면 좋을까, 고민만 하다가 결국 끝나는 날이 있기는 했지만 그런 날에도 나는 고민에 대해서 썼다. 재능이 있느냐 없느냐를 고민한 일은 한 번도 없었다.

그렇게 해서 지난 팔 년 동안 나는 거의 매일 글을 썼다. 그 결과, 몇 권의 책이 출판됐다. 고등학교 시절의 나를 생각하면, 그것만 해도 정말 대단한 일이라고 말할 수 있다. 하지만 그보다 더 대단한 것은 지난 팔 년 사이에 내가 원하던 바로 그 사람이 돼갔다는 점이다. 눈치채지도 못할 만큼, 아주 서서히, 하지만 지나고 보니 너무도 분명하게. 소설가로서는 어떤지 모르겠지만, 인간으로서는 좀 더 나은 인간이 됐다. 그건 전적으로 매일의 글쓰기 덕분이라고 생각한다. 날마다 글을 쓰면서 나는 자신을 비난하는 일을 그만두고 가장 좋아하는 일에 몰두하는 일을 매일 연습한 셈이니까. 그 연습의 결과, 나에 대해, 나의 꿈에 대해, 나의 일에 대해 부정적으로만 생각하던 습관이 사라졌다. 그러자 모든 게 달라졌다. 자신을 비난하지 않고 매일 쓴다고 해서 반드시 글을 잘 쓰게 된다고는 말할 수 없지만, 더 나은 인간이 된다는 사실만은 장담할 수 있다.

글을 쓰는 동안, 우리는 자신에게 말하고, 그건 생각으로 들리고, 눈으로 읽힌다. 날마다 우리가 쓰는 글은 곧 우리가 듣는 말이며 우리가 읽는 책이며 우리가 하는 생각이다. 그렇다면 무엇을 쓰고, 무엇을 듣고, 무엇을 읽으며, 무엇을 생각할 것인가? 그걸 결정하는 사람은 우리 자신이다. 그렇다면 잔인한 고통의 말들을 쓰고, 듣고, 읽고, 생각하겠다고 결정하지 말기를. 그런 건 지금까지 우리가 들었던 부주의한 비판들과 스스로 가능성을 봉쇄한 근거 없는 두려움만으로도 충분하니까. 뭔가 선택해야만 한다면, 미래를 선택하기를. 어떤 사람이 되고 싶은지 생각해본 뒤에 그런 사람이 되기 위한 말들을 쓰고, 듣고, 읽고, 생각할 수 있기를. 그러므로 날마다 글을 쓴다는 건 자신이 원하는 바로 그 사람이 되는 길이라고 할 수 있다. 어떻게 쓰느냐에 따라 우리의 모습은 달라진다.

재능이란 지치지 않고 날마다 좋아하는 일에 몰두할 수 있는 능력을 뜻하는 게 아닐까? 평생 그런 재능을 발휘하고 산다면, 우리는 그를 천재라 불러야 마땅할 것이다.

그러므로 쓰라. 재능으로 쓰지 말고, 재능이 생길 때까지 쓰라. 작가로서 쓰지 말고, 작가가 되기 위해서 쓰라. 비난하고 좌절하기 위해서 쓰지 말고, 기뻐하고 만족하기 위해서 쓰라. 고통 없이, 중단 없이, 어제보다 조금 더 나아진 세계 안에서, 지금 당장, 원하는 그 사람이 되기 위해서, 그리고 원하는 삶을 살기 위해서. 날마다 쓰라.

빈 라덴, 오바마, 뉴스룸

뉴스룸 에피소드 7은 오사마 빈 라덴 암살일을 다룬다. 2011년 5월 1일 오사마 빈 라덴은 파키스탄에서 암살되었다. 뉴욕타임즈는 2일 이후로 며칠간을 빈라덴 암살을 그래픽하게 묘사하는데 지면을 할애했다.

다음 날 아침 (2011년 5월 2일) 뉴욕타임즈 1면

오바마 대통령 스피치 (2011년 5월 1일)

2011년 5월 7일 Common Dreams에 올라온 노엄 촘스키의 글

http://www.commondreams.org/view/2011/05/07-5

5월 9일 내 일기장에는 뉴욕타임즈의 기사 중 다음 문구가 적혀있다.

"American officials say there is much they do not know about the last years of Bin Laden, who was shot dead by Navy Seal commandos last Monday in his third-floor bedroom, and the peculiar life of the compound. But what has emerged so far, in interviews with United States and Pakistani military and intelligence officials and Bin Laden’s neighbors in the middle-class hamlet where he had been hiding, is a portrait of an isolated man, perhaps a little bored, presiding over family life while plotting mayhem — still desperate to be heard, intent on outsize influence, musing in his handwritten notebooks about killing more Americans."

(출처는 5월 7일 NYT 기사 http://www.nytimes.com/2011/05/08/world/asia/08binladen.html?pagewanted=all#h[])

그리고 그 기사에 실린 사진

그리고 2012년 The Newsroom Season 1 Episode 7

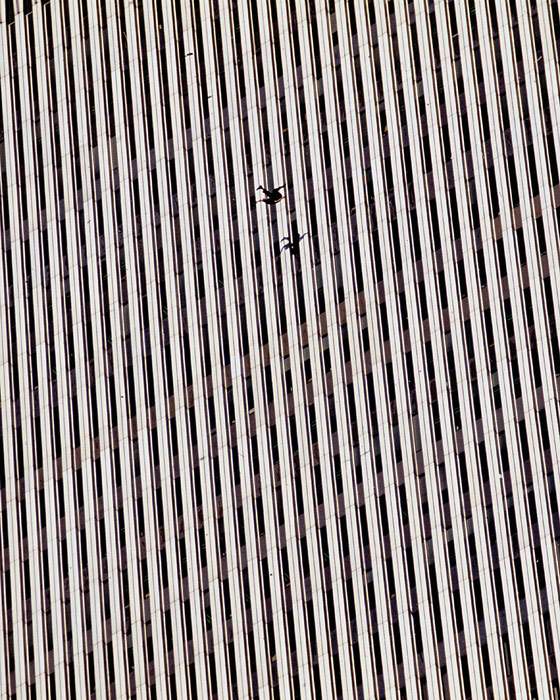

미국에 있을 때 빈 라덴이 죽고 나서 얼마 후에 9.11 관련해서 여러 영상을 찾아봤었다. 이것도 엄청 충격이었지...

AP 포토그래퍼 Richard Drew의 The Falling Man

리처드 드류의 사진들은 뉴욕타임즈 7면을 포함해 여러 신문에 실렸다. 하지만 뉴욕타임즈와 다른 여러 미국 신문들은 다시는 이 사진을 실지 않았는데 사람들이 이 사진이 희생자들을 모욕하고 9/11을 포르노그래피 수준으로 전락시킨다고 비판했기 때문이다. 실제로 Peter Cheney가 (추정되는) 사진의 주인공의 딸에게 이 사진을 보여줬을 때 그 딸은 "That piece of shit is not my father."라고 대답했다 한다.

http://www.esquire.com/features/ESQ0903-SEP_FALLINGMAN#ixzz26YJtqPVg

이 기사 읽어볼만하다.

칼럼리스트 듀나의 '유시민 커피 논란을 예언한 영화' 중에서

"

(전략) 사람들은 이명박 정권의 유일한 장점이 한국 풍자 예술의 새로운 가능성을 열어주었다는 것이라고 한다. 처음에는 나도 그것을 믿었다. 정말 전에는 상상도 할 수 없었던 온갖 매체와 온갖 서브장르들이 튀어나왔으니까. 하지만 지금 나는 여기에 대해 점점 회의적이 된다. 아마 지난 몇 년은 풍자 예술이 부흥한 시기로 보다는 풍자 예술의 현실적 한계에 대해 알게 된 시기로 기억될 가능성이 더 큰 것 같다.

아주 간단하고 해 없는 예를 들어보자. 이명박이 대통령이 된 뒤로, 사람들은 그의 두 가지 버릇을 조롱했다. 급할 때마다 시장을 찾아다니며 뭔가를 꾸역꾸역 먹는 것과 입만 열면 ‘나는 전에 이걸 해 봤는데’라고 말을 하는 버릇. 모두 우스꽝스러웠으며, 인터넷에는 이를 놀려대는 게시물들이 꾸준히 올라왔다. 그런데 5년이 다 되어가는 지금을 보라. 그는 여전히 시장에서 군것질을 하고, 입만 열면 ‘나는 전에 이걸 해 봤는데’라고 말한다. 그는 이런 조롱에 상처를 입거나 자성을 할 만한 감수성을 갖고 있지 않은 것이다. [그렇다면 이것이 지진을 풍자하는 것과 다를 게 뭔가. 결국 우리만 잠시 웃었을 뿐이다.] 지금은 이명박의 이런 버릇은 피곤하기만 할 뿐 더 이상 웃기지도 않다. 그렇다면 진 건 인터넷 풍자가들이다. 슬픈 것은 이게 짜증나지만 비교적 무해한 이 두 버릇에 국한된 게 아니라는 것이다. (후략)

"

칼럼리스트 듀나의 '유시민 커피 논란을 예언한 영화' 중에서

http://entermedia.co.kr/news/news_view.html?idx=1636

Rabbit Hole (2010)

신앙보다 따스한 과학

베카와 하위 두 사람은 4살 짜리 아들을 잃었다. 둘 중 누구도 덜 아프지 않지만 사람은 모두 다른 방식으로 아프고 다른 방식으로 일어난다. 그 과정에서 때론 서로를 파괴하기도 하고 심지어는 자기 자신을 파괴하더라도. 사람은 참 신기하게도 모두가 다르니까.

어떤 아픔은 나눌 수도 없고 이해받을 수도 없다. 그룹 테라피에 나가 자신의 경험을 주절대는 게 과연 정말로 근본적인 치유를 부를 수 있을까? 아픔 속에서 고통스러워 하는 사람에게 쉽사리 무작정 괜찮아질 것이라고 하는 사람들은 뺨을 한 대 때려주고 싶다. 어떤 고통은 극복하는 것이 아니고 그냥 함께하는 것이다.

베카는 '하느님께서 천사가 필요하셔서 당신의 아이를 데려갔나봐요' 라는 말에 '그럼 왜 그 전능하신 하느님은 그냥 천사를 하나 만들지 않으셨나요'라고 대답한다. 그녀에겐 이 세계에는 수많은 평행우주가 있고 지금 이 우주의 나는 슬프지만 어떤 우주의 나는 행복하고, 어떤 우주의 나는 팬케익을 만들고 있을지도 모른다는 설명이 훨씬 더 따스한 위안이 된다. 어떤 이에게는 신앙보다 과학이 위로가 되는 법이니까.

어떤 사건은 당신과 당신의 삶을 송두리째 바꿔버린다. 다시 아무렇지도 않아지는 날은 오지 않을 것이고 오지 않는게 너무나 당연하다. 하지만 언젠가는 견딜만해질 것이고 다시 당신을 괴롭게 하더라도 어찌됐던 당신은 살아갈 것이다. 하지만 최소한 지금 여기에 있는 당신은 괜찮아지지 않더라도, 수많은 다른 '당신들'은 괜찮다고 말해주는 것만 같아 참 따스했다.

주인공의 연기도 좋고 음악도 뛰어나지만 그 무엇보다 평행우주이론이 주는 위안이라니 너무 귀엽다. 밀양의 전도연에게 이 영화를 보여줬더라면 그가 좀 덜 괴로웠을까? :P

Medianeras (2011)

Buenos aires crece descontrolada e imperfecta, es una ciudad superpoblada en un país desierto, una ciudad en la que se yerguen miles y miles y miles y miles de edificios sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay uno muy bajo, al lado de uno racionalista, uno irracional, al lado de un estilo francés hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejen perfectamente, irregularidades estéticas y éticas. Estos edificios que se suceden sin ninguna lógica demuestran una falta total de planificación. Exactamente igual es nuestra vida, la vamos haciendo sin tener la más mínima idea de cómo queremos que nos quede. Vivimos como si estuviésemos de paso en buenos aires. Somos los inventores de la cultura del inquilino. Los edificios son cada vez más chicos, para darle lugar a nuevos edificios, más chicos aún. Los departamentos se miden en ambientes, y van desde los excepcionales 5 ambientes con balcón terraza, playroom, dependencia de servicio, baulera, hasta el mono ambiente, o caja de zapatos. Los edificios como casi todas las cosas pensadas por el hombre están hechas para que nos diferenciemos, los unos de los otros. Existe un frente y un contrafrente, están los pisos bajos y los altos. Los privilegiados son identificados con la letra A, o excepcionalmente la B, cuanto mas progresa el abecedario menos categoría tiene la vivienda. Las vistas y la luminosidad son promesas que rara vez coinciden con la realidad. Que se puede esperar de una ciudad que da la espalda a su río?. Estoy convencido de que las separaciones y los divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. De estos males, salvo el suicidio padezco todos. MARTÍN. Este es mi mono ambiente, este soy yo. Rodríguez Peña. 1136. 4to. H.

Todos los edificios, absolutamente todos tienen una cara inútil, inservible, que no da ni al frente ni al contrafrente, la medianera. Superficies enormes, que nos dividen y nos recuerdan el paso del tiempo, el smog y la mugre de la ciudad. Las medianeras muestran nuestro costado más miserable, reflejan la inconstancia, las grietas, las soluciones provisorias. Es la basura que escondemos debajo de la alfombra, solo nos acordamos de ella excepcionalmente, cuando vulneradas por las inclemencias del tiempo dejan infiltrar sus reclamos. Las medianeras se han convertido en un medio mas de la publicidad, que en raras excepciones han logrado embellecerlas. Por lo general, son dudosas indicaciones que nos separan de los grandes supermercados o de las comidas rápidas, anuncios de lotería que nos prometen mucho a cambio de casi nada, etc etc etc. Aunque últimamente nos recuerdan la terrible crisis que nos dejo así, desocupados. Los aire acondicionados son unas erupciones irregulares que padecen las medianeras producto de la antigüedad de los edificios que no contemplaban sistemas de refrigeración adecuados para una ciudad cada vez más calurosa. Contra toda la opresión que significa vivir en estas cajas de zapatos, existe una salida, una vía de escape, ilegal, como todas las vías de escape. En clara contravención al código de planificación urbana, se abren unas minúsculas, irregulares e irresponsables ventanas que permiten que unos milagrosos rayos de luz iluminen la oscuridad en la que vivimos. Este es mi dúplex, esta soy yo, MARIANA. Avenida Santa Fé. 1107. 8vo. 810.

Margin Call (2011)

Look, If you want to do this with your life, and do it well, you need to believe that you are necessary. And you are. If people want to live like this...with their big cars and these houses that they haven’t even paid for. Then you are necessary. The only reason they can continue to live like kings is because we’ve got our fingers on the scale in THEIR favor. And if I were to take my finger off... Then the whole world gets really fucking fair, really fucking quickly. And no one wants that, they say they do...but they don’t. They want what we’re giving them, but they also want to play innocent and pretend they have no idea how we get it. And that’s more hypocrisy than I can swallow. So fuck em.